Entretien avec Jon Fosse réalisé par Stéphane Lambert à Bergen en mai 2010

Bergen. Un après-midi pluvieux de mai. Le rendez-vous a été fixé dans le lobby de mon hôtel. Jon Fosse me lance un « Hello my friend ! » vigoureux en me serrant la main. Puis il m’entraîne dans les rues de la ville en direction du port. Nous parlons en marchant des quelques toiles de Lars Hertervig (le peintre norvégien au cœur de son roman Melancholia I) que je viens de voir au Musée des Beaux-Arts. « Yes, a very special light ! », confirme Fosse sous son parapluie aux baleines à moitié détraquées. Lorsque nous passons devant le bâtiment Art Nouveau de la Scène Nationale, il me rappelle que c’est là qu’Ibsen créa la plupart de ses pièces. Il s’excuse pour la pluie et me propose d’aller nous installer sur une terrasse abritée face à la mer. Quand il vous parle, il semble en même temps scruter du coin de son œil bleu l’être que vous êtes. Parfois, sa phrase s’arrête net et son regard se fixe brutalement sur vous. L’on voit alors tout ce qui fait la densité de son écriture surgir dans cet instant de silence. Puis il rit. Il rit de ce rire subtil et désarmé que seule l’intelligence possède, de ce rire de celui qui a déjà traversé les années où le savoir pèse, – et qui s’en libère.

Stéphane Lambert : Vous avez fait des études de lettres et de philosophie, vous avez écrit des essais théoriques, mais ce qui frappe avant tout dans votre écriture, c’est le sentiment que vous vous êtes complètement défait de ce savoir.

Jon Fosse : Jeune, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie du langage, et aux théories littéraires. Parallèlement j’écrivais des textes en prose, et des poèmes. J’ai écrit mon premier roman, Rouge, Noir[inédit en français], vers l’âge de vingt ans, alors que j’étais étudiant. Et pour moi c’était évident que les écrits théoriques et les écrits littéraires étaient de nature différente et que, d’une certaine manière, il était impossible de saisir l’essence de la littérature par une approche théorique. Selon moi la littérature n’est ni ceci ni cela, dont on peut dire quelque chose de précis, elle est entre les deux, elle est toujours à l’interstice, dans un espace qui n’est pas un lieu défini, mais qui est une sorte d’ »utopie », et qui bien sûr n’a pas de nom.

S.L. : Vous parlez à ce propos d’« un langage qui n’est pas en premier lieu concerné par la signification ».

J.F. : L’écriture littéraire n’a rien à voir avec la signification. C’est comme un langage dissimulé derrière ce que nous pensions être le langage. Comme une autre signification délivrée de la signification. Je crois que tout vrai art est fait ainsi. Avec l’œuvre d’un grand peintre, le monde n’a plus le même aspect. C’est pareil pour un grand écrivain. L’un et l’autre changent la manière de voir le monde, et par conséquent un bon écrivain modifie la manière de percevoir le langage.

S.L. : Vous avez dit : « Lorsque j’écris, je ne le fais pas pour raconter une histoire : il y a une nécessité de l’écriture. »

J.F. : Je me demande souvent ce qui m’inspire lorsque j’écris, et je ne trouve pas de réponse plus juste que l’écriture elle-même. Lorsque je commence à écrire un texte, je dois le faire avancer, mais au bout d’un moment c’est l’écriture elle-même, sans trop savoir comment, qui me fait écrire, qui crée sa propre dynamique. Et j’ai souvent l’impression alors que tout est déjà écrit et que je dois juste le retranscrire avant que cela ne disparaisse. L’écriture ne doit pas se mouvoir en fonction d’impératifs extérieurs, comme celui d’écrire tel ou tel type d’histoire, elle ne doit répondre à rien d’autre qu’à sa propre nécessité. Et évidemment cette nécessité est en rapport direct avec la logique de l’univers que constitue tout texte littéraire. Même le plus court poème est un univers en soi.

S.L. : Avant d’écrire votre première pièce de théâtre Jamais nous ne serons séparés, vous étiez dans une sorte d’hostilité à l’égard du théâtre.

J.F. : Je détestais le théâtre. D’une certaine manière, il incarnait tout le consensus social qui était pour moi le contraire de ce qui faisait la valeur de la vie, et que j’avais trouvé dans la littérature, et dans l’art.

S.L. : Dès cette première pièce, votre talent d’auteur dramatique est tellement évident qu’il paraît impossible qu’il n’y ait pas eu chez vous un cheminement vers l’écriture théâtrale.

J.F. : J’ai beaucoup réfléchi à cette question bien sûr. Je n’avais jamais voulu écrire pour le théâtre, et pour être honnête je n’avais absolument aucune ambition dans ce domaine, et finalement je suis devenu principalement un auteur de théâtre ! Et même un auteur de théâtre joué dans le monde entier ! C’est le comble de l’ironie. Que vous répondre ? Je dois certainement avoir une sorte de talent – quel qu’il soit – pour l’écriture théâtrale. Et peut-être que ce qui fait l’intérêt de mon théâtre n’est pas étranger à la résistance que m’inspirait le théâtre, peut-être même que mon écriture dramatique continue à s’opposer au théâtre. Et l’opposition est nécessaire pour créer une tension dramatique. Il y a de très grands acteurs qui en fin de parcours disent que très souvent, le meilleur moyen pour jouer telle ou telle chose, c’est de faire exactement le contraire de ce qui paraît normal ou évident. A part ça, mes pièces sont d’une composition formelle très stricte, qui demande d’être exécutée avec précision. Paradoxalement, cela donne une assez grande liberté aussi bien aux metteurs en scène qu’aux comédiens, car l’interprétation y est libre. Par exemple, lorsque j’écris un rôle, il ne devient vraiment un « personnage » que lorsque l’acteur entre dans ce rôle. Pour moi, en tant qu’auteur, un rôle est avant tout une émotion sonore, toujours en relation avec d’autres émotions sonores – cela doit être comparable aux couleurs.

S.L. : Lorsque vous déclarez que « le théâtre est la plus humaine, et […] la plus intense, de toutes les formes d’art », parlez-vous de l’écriture théâtrale ou de tout le processus de création théâtrale ?

J.F. : Comme vous l’aurez compris, je ne suis plus hostile au théâtre désormais… Je veux évidemment parler de l’ensemble du processus. L’écriture théâtrale n’est ni plus ni moins humaine que n’importe quel autre type d’écriture littéraire. Mais avec le théâtre il y a une réalisation. Il s’agit d’un art vivant, créé ici et maintenant. C’est ce qui fait sa fragilité. Et sa beauté si humaine. Et c’est aussi ce qui peut lui donner son incroyable force lorsqu’aux moments les plus intenses tout est en accord. Une sorte de profonde et magnifique compréhension, alliée à une sorte de tristesse, qui emplit tout l’espace. Ce sont des moments chargés de mystère. Je suis convaincu que tout ce que j’essaie de faire en tant qu’auteur dramatique c’est d’écrire de manière à rendre ces moments possibles.

S.L. : Dans les textes de vos pièces, les didascalies occupent une place très importante.

J.F. : Dans mes premières pièces, j’avais besoin de ces balises scéniques pour poser mon univers. Cela ne signifie pas spécialement que je veux qu’elles soient respectées à la lettre. Mais pour rendre ma musique audible, c’était nécessaire. Disons que, lorsqu’on met en scène une pièce comme Rêve d’automne dont l’action se passe dans un cimetière, il y a de gros risques que cela sonne faux. Pourtant j’avais besoin d’un tel décor pour écrire ma pièce. Dans mes dernières pièces, les mots « silence », « bref silence », « long silence » sont très importants. Comme ils l’étaient déjà dans mes premières pièces, en fait. Je dis toujours que les silences sont ce qu’il y a de plus important dans mon théâtre, et je crois que c’est vrai. Ce que j’essaie de faire passer à travers les mots dans mes pièces, c’est une sorte de parole silencieuse, qui gravite à l’intérieur et autour de ce qui est exprimé par les mots. Au fond, ce qui n’est pas exprimé est le plus important dans mes pièces. En cela, mes pièces se rapprochent de ce qu’est le théâtre, car dans le grand théâtre ce ne sont pas les mots qui importent. C’est une voix muette qui contient tout dans sa totalité.

S.L. : Claude Régy dit de vous que vous êtes « un peintre ».

J.F. : Je crois en effet que mes pièces sont comparables à des peintures. J’ai essayé moi-même de peindre, et je finissais toujours par détruire mes peintures. Lorsque je peignais quelque chose à un endroit de la toile, j’avais besoin de faire autre chose à deux autres endroits, et je faisais ça jusqu’à ce que ma toile soit complètement détruite ! Heureusement j’arrive à trouver un équilibre dans l’écriture.

S.L. : J’ai effectivement l’impression que le théâtre a été pour vous le moyen le plus probant de donner à voir la coexistence du passé et du présent, de visualiser la matière vivante de la mémoire.

J.F. : Vous avez complètement raison. Etre inquiet pour l’avenir du théâtre à cause du cinéma, comme on a pu l’être un temps, c’est ne pas comprendre l’essence même du théâtre. Ce que le théâtre porte comme savoir est totalement différent du cinéma. Je crois que l’existence du cinéma a au contraire permis au théâtre d’être encore plus irréductiblement lui-même. Par exemple, dans mon écriture, il n’y a pas de flashback comme au cinéma, pas un seul, je crois. Tout est dans un même temps présent. Et cela ne peut être qu’ainsi au théâtre. De même que sur scène on peut être dans n’importe quel lieu, on peut aussi être à n’importe quelle époque. Et on peut aussi être à différents lieux et à différentes époques en même temps. C’est fantastique.

S.L. : Vous avez traduit en norvégien des auteurs comme Lars Noren, Sarah Kane ou encore Thomas Bernhard. Est-ce que ces auteurs ont pu avoir une incidence sur votre manière d’écrire du théâtre ?

J.F. : L’influence la plus évidente est celle de Bernhard. Par exemple, la manière de disposer le dialogue sur la page comme des vers libres, je l’ai vue pour la première fois dans ses pièces. Norén et moi sommes des auteurs dramatiques très différents, mais après avoir traduit sa pièce Catégorie 3:1, j’ai écrit Hiver, et il y a des traces de son écriture dans ma pièce. A l’inverse, quelques-unes des dernières pièces de Norén sont très influencées par ma manière d’écrire du théâtre.

S.L. : Quand j’ai lu vos pièces pour la première fois, j’ai pensé à Beckett. Il y a une communauté dans vos écritures, dans leur positionnement par rapport au réel.

J.F. : Beckett était mon auteur préféré. J’ai d’ailleurs intitulé ma pièce Quelqu’un va venir en référence à En attendant Godot. Mais l’écriture de Beckett ne m’a pas servi de modèle, Beckett a plutôt joué le rôle du père contre lequel se rebeller. Bien sûr on se forme beaucoup à partir de ceux contre lesquels on se bat. Mais c’est vrai, j’adore l’écriture de Beckett. Je crois que c’est l’âme de ses phrases que j’aime par-dessus tout.

S.L. : Dans vos deux écritures, on est à la fois dans le quotidien et dans le tréfonds du quotidien.

J.F. : Pas seulement dans le tréfonds. Dans mon écriture, je pense qu’on est aussi dans le ciel, au-dessus de la vie ordinaire, ou pour être plus précis, au cœur de la vie ordinaire.

S.L. : Quel rapport entretenez-vous avec la référence d’Ibsen ?

J.F. : Ah ! mon vieil ami Ibsen… Quand j’étais jeune, je n’aimais pas ses pièces. Je trouvais qu’elles étaient trop construites, et un peu simplistes dans leur positionnement politique. C’est seulement après avoir commencé à écrire pour le théâtre que j’ai compris l’importance de son écriture. Ibsen est sans aucun doute l’un des plus grands auteurs dramatiques au monde. Et c’est à juste titre qu’il est l’auteur le plus joué avec Shakespeare. Tchekhov arrive en troisième position. Mais Ibsen est un auteur dramatique effrayant. C’est l’auteur le plus ravageur que je connaisse. Il y a un fond de haine contenu dans son écriture, en tout cas dans ses dernières pièces. Et d’une certaine façon il a développé dans ses pièces une sorte de mythologie à partir des forces destructrices de la vie. C’est très fort. Le malentendu à son sujet est tel que certains voient en lui une espèce de féministe politiquement correct, ou que sais-je encore de plus invraisemblable. Comme James Joyce l’a dit, si Ibsen est féministe, alors moi je suis un évêque. Ibsen, c’est le poète des ténèbres.

S.L. : L’écrivain norvégien qui a vraiment compté à vos débuts, c’est Tarjei Vesaas.

J.F. : J’écris en néo-norvégien, et Tarjei Vesaas est l’un des grands auteurs classiques de cette langue. Son écriture m’a influencé, mais c’est difficile de dire comment. Peut-être parce qu’il n’essaye pas d’écrire de manière grandiloquente, il laisse les petites choses raconter les grandes. Le lien entre nous est de cette nature.

S.L. : Est-ce que l’expérience de l’écriture dramatique a modifié votre écriture romanesque ?

J.F. : Je n’ai jamais été qu’un semi-romancier. Et mes derniers écrits en prose sont plutôt de l’ordre de la nouvelle ou du court roman. Le dernier court roman que j’ai publié, Insomnie, a été porté à la scène un an après sa publication et a tourné dans les théâtres en Norvège. Donc peut-être que même mes textes en prose sont aussi du théâtre.

S.L. : Le paysage norvégien est au cœur de toute votre œuvre. Quelle influence la confrontation aux immenses paysages marins a-t-elle pu avoir sur votre économie de paroles ?

J.F. : Je sais seulement que le paysage de la côte ouest de la Norvège fait partie intégrante de la structure de ma langue. C’est aussi en rapport avec le néo-norvégien qui porte en lui le son de ce paysage. Peut-être que le silence, et l’aspect sauvage du paysage côtier rendent les mots extrêmement petits. J’aime les paysages bruts et francs, comme le paysage du Sognefjord. [Jon Fosse y possède un chalet où il écrit.] Et en littérature j’apprécie le même type de style. Beckett, je crois, parlait de « sons fondamentaux ». Je me sens en sécurité, oui, quand les sons sont fondamentaux.

S.L. : Dans Un jour en été, le personnage qui disparaît passe ses journées sur un petit bateau au beau milieu du fjord. « Une frêle coque », dit-il, « c’est tout ce qui me sépare de toute cette mer, qui me sépare de ces immenses profondeurs ».

J.F. : C’est comme ça sur un bateau. On peut s’y sentir totalement libre, mais c’est absolument paradoxal puisqu’on y est complètement dépourvu de liberté, la seule chose qui vous sépare de la mort c’est le petit bateau. J’ai eu un bateau un peu plus grand, dans lequel je pouvais vivre, mais maintenant je suis revenu à un petit bateau qui a des airs de canot.

S.L. : Je vois un autre parallèle entre le paysage et le théâtre. Ils sont tous les deux un espace partagé, hors de la sphère privée. Dans votre théâtre, on retrouve cette convergence vers ce qui est commun, ce qui est à tous.

J.F. : Oui, je déteste que ce qui appartient au domaine privé se retrouve dans l’écriture. J’ai déjà essayé de décrire des choses que j’avais vécues plus ou moins comme elles étaient arrivées, mais cela donnait vraiment de la mauvaise littérature. Pour écrire, je n’ai besoin que de m’asseoir et d’écouter. Ce que j’écris ne relève pas de l’expression, mais de l’écoute. L’écriture doit se mettre à s’écouler, elle ne peut pas rester un simple compte rendu réaliste, sans flux. Et je crois que cette manière dont j’écris explique en partie pourquoi mes pièces voyagent autant.

S.L. : Parmi les thèmes de vos pièces, il y a la difficulté de la parole. Dans votre roman La remise à bateau, vous écrivez: « J’ai toujours ce sentiment bizarre, ce ne sont pas des pensées, je n’ai jamais rien à dire, il n’y a rien à dire, rien à part ce sentiment bizarre qui change tout le temps, et on ne peut rien dire de ça. » L’impossibilité de la parole rejoint un état d’indétermination…

J.F. : C’est ambivalent, je crois. Il peut s’agir aussi d’une grande connaissance contenue dans le silence et qui ne peut être dite. Je ne pense pas qu’il soit possible par exemple de dire quelque chose à propos de Dieu, disons s’il existe quelque chose que nous nommons Dieu, un mot qui ne recouvre rien. Car le mot Dieu lui-même tue l’idée de Dieu.

S.L. : Dans votre théâtre, le désir d’être ensemble vire souvent à l’obsession, voire à l’aliénation. On sent que derrière ce thème se cache un thème plus métaphysique, qui est celui de l’acceptation de la solitude, du renoncement.

J.F. : Je suis d’accord. Mais ce serait une erreur de ma part d’essayer de dire quoi que ce soit au sujet de cette dimension métaphysique. Elle est présente, c’est tout. Et mon écriture en est profondément imprégnée. Sans cet au-delà, il n’y aurait aucune raison d’écrire du théâtre.

S.L. : Il y a une sorte de tension souterraine dans vos pièces qui semble à l’origine des faits et gestes de vos personnages. Celle-ci se manifeste par exemple par des brusques départs. Est-ce que ces mouvements peuvent être mis en parallèle avec les propres tensions de l’acte d’écrire ?

J.F. : Non, je ne crois pas que cela soit lié à la tension de l’écriture. Mais peut-être que si au fond. Peut-être que l’écriture est une manière de « quitter brutalement ». Il y a des similitudes en tout cas.

S.L. : Votre théâtre semble en retrait des événements du monde. Cependant vous y dressez le portrait d’une jeune génération désemparée. Peut-on y lire l’émergence d’un constat dramatique sur notre époque ?

J.F. : Je ne pense pas que ce que j’écris parle de notre époque. Par certains aspects sans doute. Par exemple, la fragilité de la famille qui est un thème récurrent (j’ai moi-même divorcé à deux reprises), mais cette fragilité, au fond, est intemporelle.

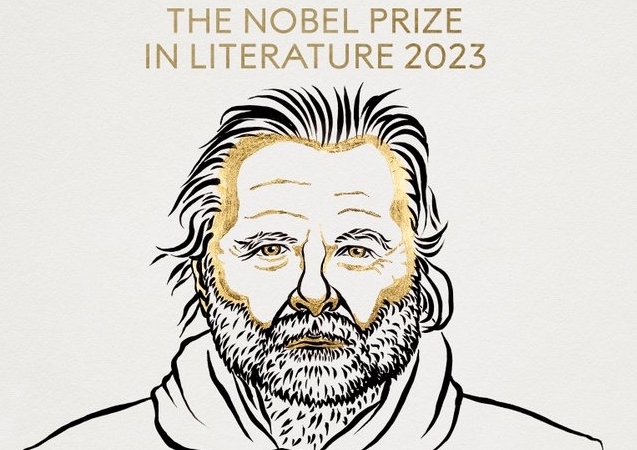

Illustration : Niklas Elmehed